廉政轶事 | 洗手奉职,泽被乡民——李端棻

北京大学作为国内一流学府,是众多学子心之向往的殿堂,它的缔造创立,与清朝时期的一个贵州人密不可分。

光绪二十二年(1896),黔籍官员李端棻上《请推广学校折》,提出“故欲补救时艰,必自推广学校始。”倡导“废科举,兴学校”,疏请设立京师大学堂,经过两年筹办,光绪二十四年(1898),北大前身京师大学堂正式成立,一路影响着中国近代学制的发展,李端棻也被称为“中国近代教育之父”,如今北大校史陈列馆,第一馆便是「李端棻馆」。

学

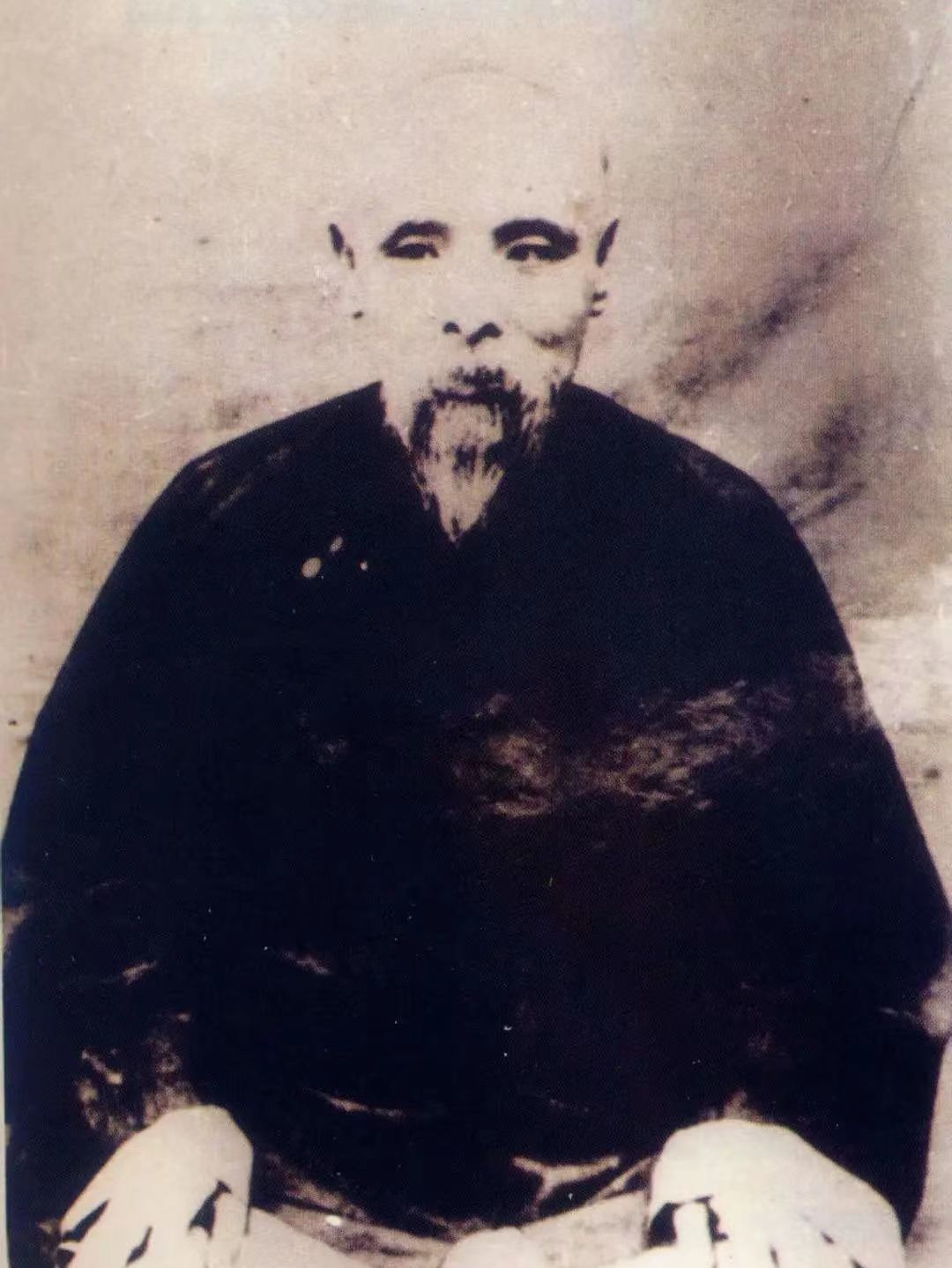

李端棻是贵州贵阳人,他幼年失怙,家道中落,边求学边奉养母亲,这段经历磨炼出他坚韧的心性,同治二年(1863),李端棻考中进士,点为翰林,他初入官场,就以刚直而闻名,此后历任学政、监察御史、刑部左侍郎、仓场总督、礼部尚书,位高权重也坚守着“勤奋、清廉、不购房、不置产”的家训,洗手奉职,公正廉洁。

李端棻当过多省的乡试主考官和全国会试副主考,同治十一年(1872),李瑞棻出任云南学政,受咸同起义影响,云南闱试一度停科,李端棻不辞辛劳地跑遍全省巡视考察,每至一处,“躬先节俭,严杜需求”,不遗余力地恢复重整滇省科考,《清史稿》记载:“出督云南学政。值回寇乱后,荒服道亘,前使者试未遍,端棻始一一按临,文化渐振。”

当时昆明一个骄将向李端棻奉以重金,企图为庸庸碌碌的儿子谋求功名,这等行径最为李端棻厌弃,他严厉申斥,在振作学风的当口,及时遏止了邪气歪风。

云贵两省距京迢迢,学子赴京会试千难万难,千里路程有如天堑,阻断功名路,李端棻曾在贵州进学参考,对此感同身受,他请书清廷“滇黔两省举人会试,例给火牌驰驿至京”,朝廷允之,读书人有了火牌,能得到沿途驿站帮助,解除了许多寒门学子的后顾之忧。

清

李端棻曾书联语:“无欲乃积寿,有福方读书。”他一生清心寡欲,不重名利,致力于发展文教事业,重视选拔人才,望能以教育救国,得他看重的梁启超说:“其历次典试,所拔摺者皆一时知名士。”

李端棻不逢迎,不偏私,他对刚直不阿的廉吏丁宝桢极为推崇,二人既是同乡,又同朝为官,彼此性情相近,私交颇好,丁宝桢不畏强权,曾用计智斩祸国宦官安德海,李端棻同样也与殃民太监对抗过。

左:李端棻 右:丁宝桢

光绪二十三年,几位太监出宫听戏,在戏园占人座位,大闹戏园,砍死砍伤数名前来平息事端的衙门人员,时任刑部侍郎的李端棻参与办理此案,慈禧跟前的大红人、太监总管李莲英四下送礼活动,还说动慈禧出面,李端棻傲骨棱棱,拒绝行贿求情,依律将犯事太监严查严办。

除了都是耿介之臣,丁宝桢与李端棻还是目光长远之人,丁宝桢兴办洋务,李端棻将他推为“中兴名臣”,而李端棻自己,就是维新派的代表人物,大力支持戊戌变法,还因此遭贬新疆,后又因赦返回原籍贵州贵阳。

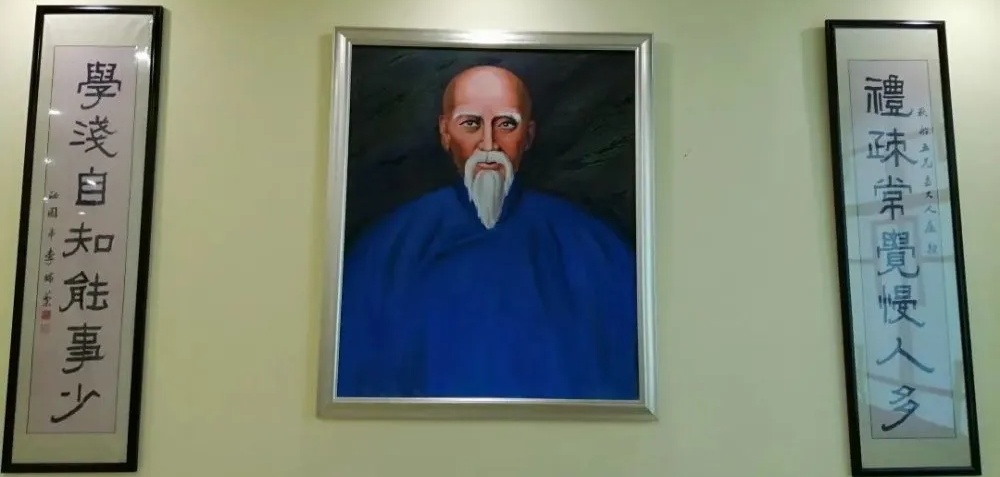

李端棻手迹

返回故里时,李端棻年近古稀,妻逝子夭,孓然一身,他并没有萎靡不振,而是傲骨不屈,去学堂为学子授课,倡办新学,老而弥坚,为家乡的教育事业扫石修路。

宫保上品

让生活更有品位

声明:文章部分配图来源网络,版权归原作者所有,如有侵权,请告知删除。

上一篇:廉政轶事|躬行君子,居官清慎——李渭